L’ossessione collettiva per i misteri irrisolti: perché il caso Orlandi ci tiene ancora con il fiato sospeso dopo 40 anni

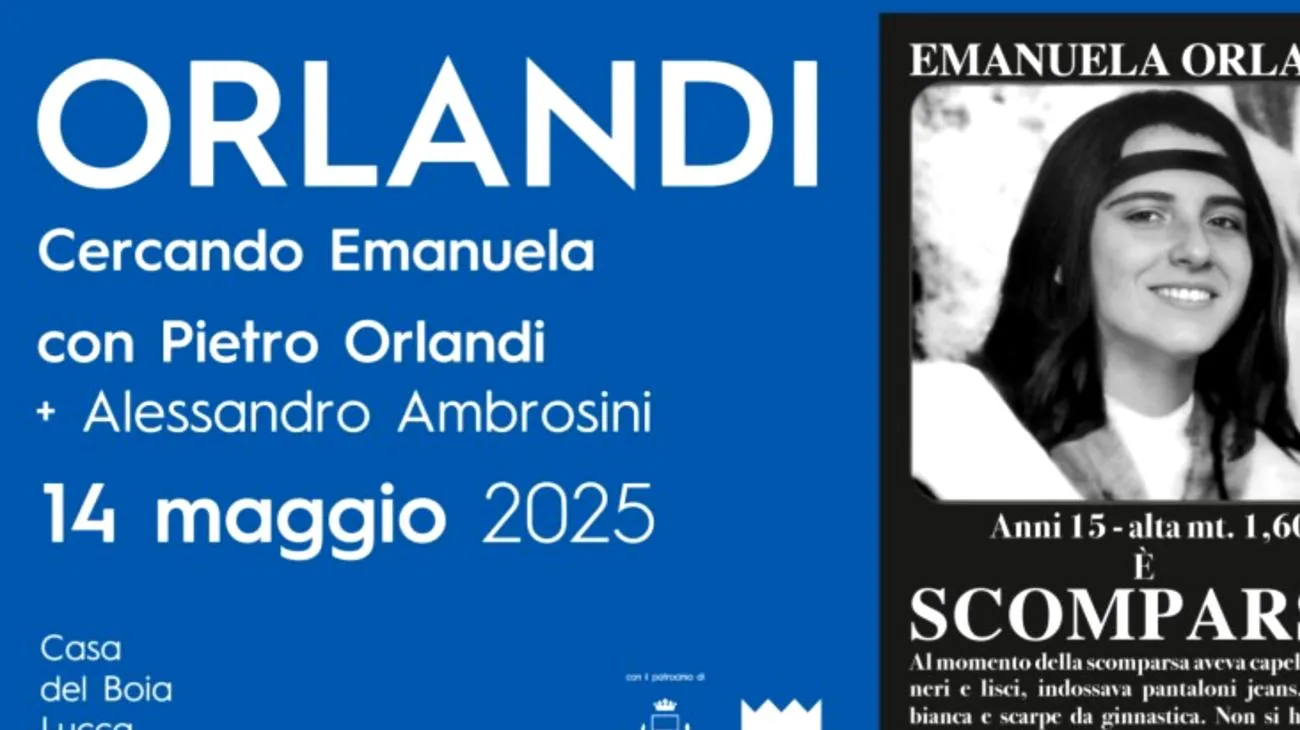

Roma, Vaticano, Emanuela Orlandi. Tre parole che, da sole, bastano a evocare uno dei misteri più emblematici della storia contemporanea italiana. A quarant’anni dalla scomparsa della quindicenne nel cuore della Capitale, il suo caso continua ad avvolgere l’opinione pubblica in una cortina di ipotesi, emozioni e interrogativi. Ma cosa spinge milioni di persone a tornare, ossessivamente, su un enigma senza soluzione?

Un mistero che entra nella mente e non ne esce più

Secondo il professore Arie Kruglanski, ricercatore dell’Università del Maryland, siamo programmati per cercare risposte definitive: è il cosiddetto “bisogno di chiusura”. Di fronte all’incertezza, la mente si attiva compulsivamente, nel tentativo di scomporla e trasformarla in una narrazione comprensibile. E quando questa conclusione non arriva, il nostro cervello resta in modalità “attesa”.

Il caso Orlandi è un esempio perfetto di questo meccanismo. L’effetto Zeigarnik, studiato già negli anni ’20 dalla psicologa Bluma Zeigarnik, dimostra che tendiamo a ricordare più a lungo ciò che resta in sospeso. Un cold case così intricato e sfaccettato, quindi, diventa qualcosa di più di una cronaca: è un pensiero ricorrente, quasi impossibile da archiviare.

Perché ci sentiamo parte della storia

Il fascino inquietante esercitato da questo mistero non nasce solo dalle sue trame oscure, ma dal modo in cui la narrazione coinvolge emotivamente chi lo segue. Sono diversi gli elementi che contribuiscono alla sua persistenza nella memoria collettiva:

- Coinvolgimento emotivo elevato: la giovane età di Emanuela e il dolore della sua famiglia smuovono empatia, indignazione e senso d’ingiustizia

- Trame fitte e mai concluse: piste, depistaggi, lettere anonime e intercettazioni che lasciano sempre porte aperte

- Presenza di poteri oscuri: dai corridoi del Vaticano ai servizi segreti, fino alla criminalità organizzata: ingredienti perfetti per alimentare il mito

Ogni elemento rafforza l’idea che il caso Orlandi non sia soltanto una sparizione, ma uno specchio oscuro della nostra società. Seguendolo, cercando risposte, è come se cercassimo giustizia anche per tante verità negate.

Il ruolo centrale dei media nel mantenere vivo il mistero

Ogni nuovo tassello mediatico – un’intervista, una dichiarazione inedita, un documento desecretato – riattiva l’interesse collettivo. Lo ha spiegato bene la sociologa Shani Orgad: i misteri irrisolti non seguono una timeline lineare, ma vivono di cicli, come vere e proprie serie televisive. Ogni “stagione” aggiunge pathos, genera attese, riapre ferite mai rimarginate.

Perché l’ignoto ci logora più della verità

Il cervello umano non tollera bene l’incertezza. Lo ha dimostrato il dottor Paul Slovic: è meglio una verità dolorosa, netta, identificale, che un limbo di supposizioni. Ecco perché storie come quella di Emanuela ci destabilizzano: l’ambiguità ci obbliga a vivere in uno stato di ansia da risoluzione. Una suspense senza fine che crea disagio, ma anche attrazione ossessiva.

Come imparare a convivere con l’ambiguità

Accettare che alcune risposte potrebbero non arrivare mai non è facile, ma è possibile allenare la mente a gestire l’incertezza. Alcune strategie efficaci includono:

- Allenare la tolleranza all’ambiguità e all’incompletezza

- Praticare mindfulness e presenza mentale per ridurre l’ansia generata dall’ignoto

- Orientare l’attenzione su ciò che possiamo davvero controllare

Spesso non possiamo cambiare gli eventi, ma possiamo cambiare il modo in cui ci relazioniamo ad essi.

Il mistero come collante sociale

Il potere evocativo di casi come quello di Emanuela Orlandi va oltre l’individuale, raggiungendo lo spazio collettivo. Come ha spiegato Robert Cialdini, autorevole voce nella psicologia sociale, un enigma irrisolto diventa terreno comune: ci unisce nel ricordo, nella discussione, nella ricerca di verità. È un’esperienza emotiva che forma una rete invisibile di condivisione.

Riempire i silenzi con la narrazione

Il premio Nobel Daniel Kahneman parla di “What You See Is All There Is”: tendiamo a costruire verità con le poche informazioni disponibili. E quando non ce ne sono abbastanza? Le teorie iniziano a moltiplicarsi, anche quelle più assurde. Il nostro cervello cerca coerenza, non necessariamente verità. Così, ogni mistero diventa una tela bianca su cui ognuno dipinge un significato personale.

Quando un enigma diventa parte di noi

La forza del mistero di Emanuela Orlandi è nell’impossibilità di dimenticare. È diventato parte della nostra identità culturale, della nostra storia collettiva, ma anche del nostro modo di affrontare ciò che non possiamo comprendere. Un punto interrogativo inciso nella memoria di un’intera nazione.

E se non possiamo sciogliere l’enigma, almeno possiamo chiederci perché ne siamo così attratti. Forse, in quel bisogno di chiarezza e verità, c’è anche una parte del desiderio di capire meglio noi stessi.

Indice dei contenuti